A ideia do presente texto não é exaurir em definitivo toda a riqueza bibliográfica-teórica do filósofo húngaro István Mészáros (1930-2017), mas sim tentar abordar, de modo simples, mas não simplista, todos os pontos julgados como primordiais para qualquer biografia que se pense séria acerca dele. Então, que este diminuto ensaio seja tomado como, no máximo, uma tentativa, uma base sobre a qual outros estudos melhores e mais bem feitos poderão se realizar.

1§ PRIMEIROS ANOS (1930-1969)

1.1 Nota histórica

Após o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Império Austro-Húngaro sai derrotado e em frangalhos, sofrendo não só uma série de revoluções em seu território, mas também de intervenções externas por parte da Romênia, da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. É nesse cenário que o vice-almirante, Miklós Horthy (1868-1957) chega em Budapeste depois da grande guerra, acompanhado das forças armadas nacionais e é, posteriormente, convidado pelo parlamento para se tornar regente do, agora, reino da Hungria. Horthy instaura, então, um governo nacional-conservador, tendo como grandes atos a proibição da existência de partidos comunistas e a adoção de uma política que tinha como objetivo reconquistar os territórios perdidos devido à assinatura do Tratado de Trianon. [1]O Tratado de Trianon foi assinado em 4 de junho de 1920, no Palácio Petit Trianon, em Versalhes, França. Destinava-se a regular a situação do novo Estado húngaro que substituiu o Reino da … Continue reading

Já na década de 1930 Horthy formará uma aliança com a Alemanha Nazista. Com o apoio direto de Hitler, a ditadura húngara conseguirá recuperar diversas de suas terras perdidas e, sob sua liderança, participou das invasões da União Soviética e da Iugoslávia. Essa aliança, contudo, não durará muito. Algumas ações de Horthy no decorrer do tempo seguinte ao acordo, como a contribuição com os esforços de guerra e a deportação de judeus húngaros, contradiziam a tentativa de um acordo de paz com os Aliados na Segunda Guerra. Os alemães, logo, invadem o país e o tomam para si em março de 1944. Em outubro de 1944, Horthy anuncia a rendição e a retirada do país do Eixo, todavia os alemães não aprovam essas atitudes e prendem o ex regente, exilando-o em território Alemão até ser libertado ao fim da guerra.

1.2 Nascimento e maioridade forçada

Nesse cenário de ditadura e instabilidade, nasce em 19 de dezembro de 1930 István Mészáros. Passou sua infância em condições muito pobres, crescendo num lar marcado pela ausência do pai, sustentado pela mãe – uma ex-enfermeira forçada pela crise de 1929 a se tornar operária metalúrgica – e pela presença firme da avó. Uma família em quatro: a mãe, duas irmãs e Mészáros. No início, sua mãe era enfermeira, mas, à medida que a crise foi se tornando pior entre 1929 e 1933, ela se viu obrigada a deixar a enfermagem e se tornar operária metalúrgica. Aos doze anos e meio, a miserabilidade de sua condição impôs-lhe uma decisão precoce: falsificou a idade na carteira de trabalho para ingressar na fábrica de aviões onde sua mãe montava motores. Começou fabricando roscas em parafusos para aeronaves de madeira. Dali em diante, revezou-se entre fábricas de aviões, tecelagens, tipografias – e os estudos –, até que a universidade se tornou possível. Com dezesseis anos, já classificado como trabalhador adulto, passou a receber mais do que a própria mãe, o que lhe acendeu a consciência sobre a desigualdade de gênero – tema que jamais abandonaria.

As condições fabris eram brutais: uma vez, em vez do salário, recebeu como pagamento um pedaço de embutido sujo de pelos, que vomitou na neve. Esse instante, visceral, o marcou profundamente. Desde então, decidiu dedicar sua vida à luta contra a injustiça e a desigualdade. A juventude de István Mészáros foi marcada por experiências singulares que, embora distantes da filosofia, já revelavam a amplitude de seus talentos e interesses: chegou a se apresentar em uma audição na Ópera Nacional da Hungria, ocasião em que recebeu o encorajamento do lendário maestro Otto Klemperer (1885-1973) para seguir carreira como cantor, e também teve um breve envolvimento com o futebol, jogando ao lado de ninguém menos que Ferenc Puskás (1927-2006) — nome consagrado como um dos maiores jogadores de todos os tempos.

1.3 O ingresso na universidade e o encontro com Lukács

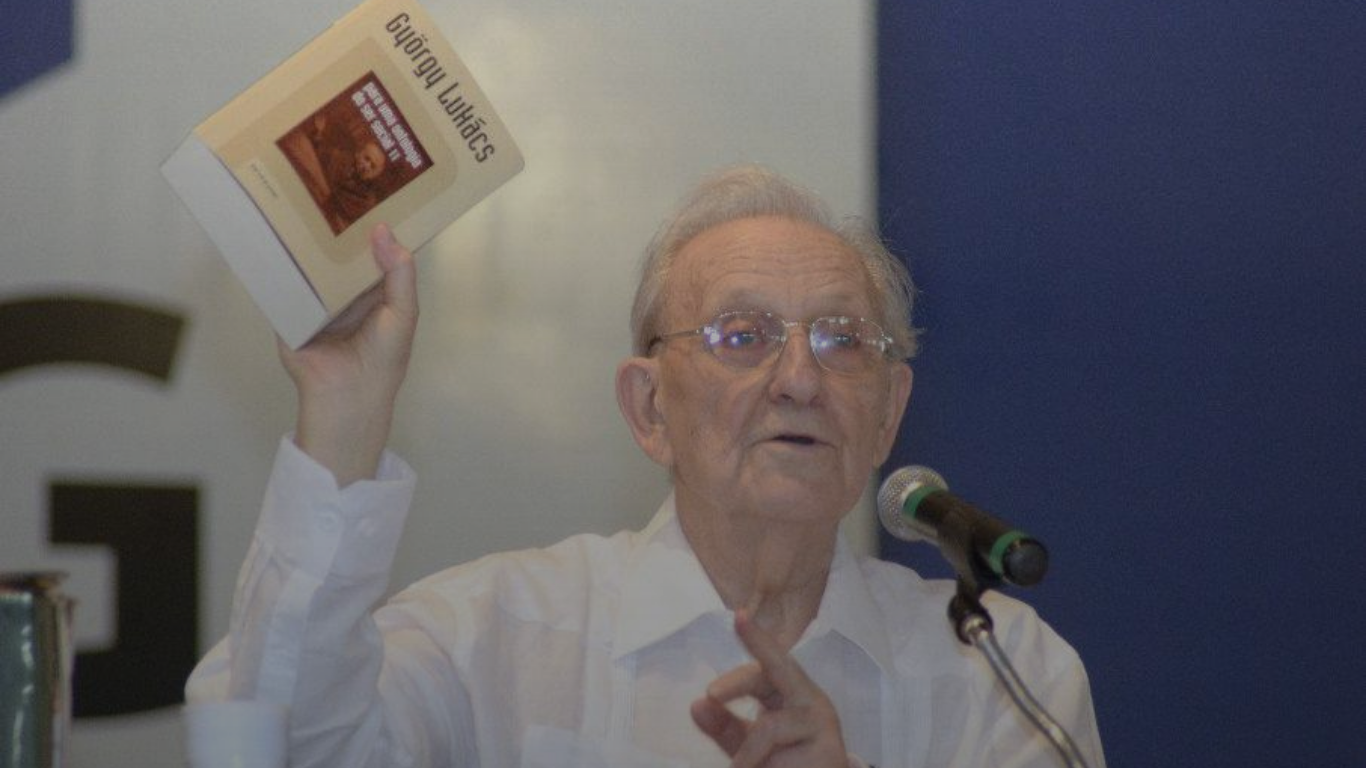

Em 1949, aos dezoito anos e meio, com a consolidação de um Estado de tipo soviético na Hungria, Mészáros conquistou uma bolsa na Universidade Eötvös Loránd, em Budapeste. Pela primeira vez, a vida permitia-lhe respirar: pôde dedicar-se inteiramente aos estudos, sem o fardo do trabalho manual. Nesse cenário, conheceu György Lukács (1885-1971) — mestre que, já então, enfrentava ataques severos por parte do stalinismo oficial, em especial de Révai e outros dirigentes do regime de Mátyás Rákosi (1892-1971). Poucos meses depois, Mészáros quase foi expulso da universidade por defender publicamente Lukács, já caído em desgraça. Salvou-se por pouco, quando a moção de expulsão foi rejeitada. A fidelidade ao mestre, no entanto, jamais vacilaria.

Em 1950, escreveu uma crítica minuciosa contra o banimento da peça Csongor e Tünde, de Mihály Vörösmarty (1800-1855) [2]Mihály Vörösmarty foi poeta e dramaturgo, ajudou a tornar a literatura da Hungria verdadeiramente húngara durante a era das reformas sociais (1825-1849). Ao livrar a literatura húngara da … Continue reading, na revista literária Gilleg. Publicado em duas edições seguidas, o texto surtiu efeito: a obra foi reintegrada ao repertório do Teatro Nacional, e Mészáros foi nomeado assistente de Lukács no Instituto de Estética da Universidade de Budapeste. Iniciava-se ali uma amizade e correspondência intelectual que se estenderia até o fim da vida do velho filósofo. Nos tempos sombrios da repressão stalinista, Lukács mantinha sua cátedra na universidade, mas já não tinha público. O Instituto de Estética esvaziava-se à medida que os debates se aprofundavam — o medo calava.

Raros se dispunham a ouvi-lo. Não havia conferências, seminários ou plateias, apenas o silêncio do abandono. Mészáros, contudo, era presença constante. Frequentava os seminários de estética ministrados por Lukács, onde, com um pequeno grupo — três ou quatro pessoas — debatiam sem pressa autores clássicos e contemporâneos, húngaros, alemães e russos. Era um privilégio raro: um espaço livre de tempo e censura, onde o pensamento ainda respirava. Entre os participantes, poucos nomes sobreviveram ao anonimato: Agnes Heller (1929-2019), József Szigeti (1892-1973) e Dénes Zoltai (1928-2008), estudioso de estética musical. A relação entre Mészáros e Lukács tornava-se cada vez mais estreita — primeiro intelectual, depois profundamente pessoal.

1.4 Militância política e intelectual até o exílio

No ano seguinte, 1951, recebeu o prestigiado Prêmio Attila József pela crítica à peça que, com rigor e coragem, defendera. Era o reconhecimento oficial de quem, mesmo sob o peso do dogma, escolhia o caminho da consciência crítica. No mesmo ano ingressou no Partido húngaro, por indicação de Lukács. A decisão foi madura e refletida. Naquele contexto, debater seriamente a política cultural exigia atravessar a única via possível: o interior do Partido. Fora dele, o silêncio. Havia, sim, limites — mas eram, em certos momentos, porosos. Na Associação de Escritores, onde o Partido mantinha um núcleo de discussão, os debates podiam ser acalorados a ponto de atrair o olhar do Politburo. Em uma dessas ocasiões, Béla Szalai (1922-2008), figura poderosa, compareceu para “controlar” a reunião. Sem hesitar, Mészáros o confrontou diretamente, oferecendo-lhe inclusive um resumo escrito de suas críticas.

Lukács também o atacou, e outros seguiram o exemplo. As estenógrafas do parlamento, que registravam cada palavra — inclusive os apartes — anotaram tudo. Outra vez, em 1956, durante uma reunião pública, foi interpelado por um poderoso secretário do Partido de Grande Budapeste. Desconhecido de Mészáros, o homem o ameaçou com prisão por sua intervenção crítica. Sereno, Mészáros respondeu: “Este é o seu privilégio: prender-me quando quiser. Mas o meu dever — e o meu privilégio — é dizer o que devo dizer. E eu direi sempre”. Essa era a realidade. Havia riscos, havia vigilância, mas também havia fendas no sistema, onde a palavra podia ainda ser dita – não como sustenta a propaganda hostil, que pinta todos os que estavam dentro como escravos submissos. A resistência existia — e falava com voz própria.

Em 1955, sob a orientação direta de Lukács, Mészáros defende sua tese de doutorado: Sátira e realidade: contribuição para a teoria da sátira [3] Szatira és valóság. Budapeste, Szépirodalmi Kiadó. — obra que marca seu ingresso definitivo no campo da estética filosófica. Nesse mesmo ano, em Paris, conhece a italiana Donatella Morisi. Casam-se meses depois, em 14 de fevereiro de 1956, e juntos terão três filhos: Laura (1956), Susie (1960) e Giorgio (1962). Ainda em 1956, Mészáros figura entre os protagonistas da efervescência cultural húngara. Participa ativamente da Associação dos Escritores e contribui para a radicalização do debate político-cultural. Seu ensaio “O caráter nacional de arte e literatura” é discutido no Círculo Petöfi, presidido por Zoltán Kodály (1882-1967) — compositor e um dos principais impulsionadores intelectuais da revolta de outubro daquele ano. Mészáros edita ainda a revista Eszmélet (Consciência), cofundada por Kodály e Lukács, que se tornará símbolo da esperança crítica diante do autoritarismo. Mas a esperança foi esmagada. Com a invasão soviética, o pensamento livre tornou- se crime.

Mészáros foge com a família, carregando quase nada — apenas dois livros: sua própria obra sobre estética e um exemplar do Fausto, de Goethe. Começa, assim, um exílio que não terá retorno. Estabelece-se na Itália, onde leciona na Universidade de Turim até 1959. Em 1958, publica A revolta dos intelectuais na Hungria [4] La rivolta degli intellettuali in Ungheria: dai dibattiti su Lukács e su Tibor Déry al Circolo Petöfi. , testemunho pungente da insurgência húngara e dos debates em torno de Lukács e Tibor Déry (1894-1977). Em 1959, transfere-se para o Reino Unido, lecionando no Bedford College de Londres até 1961. Em seguida, assume posto na Universidade de St. Andrews, na Escócia, até 1966, quando se torna professor de filosofia na Universidade de Sussex, em Manchester, função que exercerá até 1972.

Ainda em 1964, publica Attila József e a arte moderna [5] Attila József e l’arte moderna. Lerici Editori. , pela editora Lerici de Milão, retomando a reflexão sobre a tensão entre poética e realidade, marca profunda de seu percurso teórico. Importa lembrar: sua condição de exilado político jamais o afastou do marxismo. Ao contrário de muitos intelectuais da Europa Central e Oriental — como Leszek Kołakowski, que, no exílio ocidental, diluíram ou renegaram sua militância teórica — Mészáros manteve-se firme. Marxista irredutível, permaneceu fiel à palavra de seu mestre, que lhe escrevera em carta datada de 31 de maio de 1957: “Nunca abandone seus métodos nem sua orientação marxista”. Fidelidade que o exílio não dissolveu — apenas aprofundou.

No mais, encerra-se essa parte com um pertinente julgamento crítico do grande intelectual marxista brasileiro, José Paulo Netto (1947-), sobre essa fase de Mészáros:

“Em primeiro lugar, entendo que Mészáros manteve, a partir do final da década de 1940 e até a morte de Lukács, uma relação ímpar com o seu mestre: o inicialmente jovem discípulo (recorde-se que Mészáros nasceu em 1930) desenvolveu um trabalho teórico que combinou o reconhecimento da grandeza teórica e humana de Lukács com uma vigorosa autonomia intelectual. O evolver da atividade teórico-filosófica de Mészáros qualificou-o diante de Lukács como um interlocutor que possuía luz própria e que se vinculava à obra de seu mestre com uma independência intelectual que lhe garantia juízos críticos (alguns muito severos) sem prejuízo de uma elementar e permanente intencionalidade compreensiva. Mészáros sempre tomou a obra lukacsiana, nos seus momentos constitutivos substanciais, menos como repertório de soluções (interpretando sistematicamente tal obra como respostas expressivas a questões histórico-sociais determinadas e relevantes) e mais como constelações teóricas problematizantes e problemáticas. Sua perspectiva heurística, rigorosamente extraída de Marx (e que, por um lado, a obra de Lukács fecundou e a qual, por outro, Mészáros aprofundou e desenvolveu diferencialmente), permitiu-lhe articular concretamente, no trato crítico das elaborações lukacsianas, o horizonte histórico-universal em que se moveu o pensamento do autor com a particularidade da sua intervenção (teórica) – primeiro na frente anticapitalista da cultura húngara, logo na militância partidária durante o turbilhão revolucionário dos anos 1918- 1921, em seguida na opção de pagar qualquer preço para participar de fato na luta antifascista e de fazê-lo no interior do movimento comunista institucional e nas fronteiras do “mundo do socialismo” (exercitando aí a oposição possível ao stalinismo) e, enfim, na contribuição para o resgate das promessas emancipatórias do projeto socialista mediante o esforço por – nas palavras de Lukács – um renascimento do marxismo”. [6] PAULO NETTO, José. Apresentação. In: MÉSZÁROS, István. O conceito de dialética em Lukács. São Paulo: Boitempo, 2013, p.12-13.

2§ A TEORIA DA ALIENAÇÃO EM MARX (1970-1994)

2.1 Em busca da interpretação canônica dos manuscritos de Marx

Em 1970, István Mészáros publica em Londres A teoria da alienação em Marx [7] Marx’s Theory of Alienation. Londres, Merlin. , obra seminal que rapidamente se tornaria referência obrigatória para a compreensão dos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844. No mesmo ano, durante a conferência em memória de Isaac Deutscher (1907-1967) — posteriormente editada como A Necessidade do Controle Social [8] The Necessity of social control. Londres, Merlin. —, Mészáros lança a ideia inaugural da crise estrutural do capital, sinalizando que seu pensamento, ainda em formação sistemática, já vislumbrava além da crítica imanente da economia política.

Seu interesse central repousava sobre o momento decisivo em que Marx rompe com a filosofia especulativa, focando-se na auto alienação pela centralidade do trabalho: era ali, nos manuscritos juvenis, que Mészáros percebia uma síntese in statu nascendi, uma gênese de conceitos que, desdobrados com rigor, permitiriam não apenas explicar a alienação, mas compreender suas raízes ontológicas. A obra não pretende apenas elucidar o conceito de alienação em Marx — antes, redefine a própria chave interpretativa ao recolocar a noção hegeliana de Aufhebung como centro dinâmico da crítica: não a alienação explicando a superação, mas a superação iluminando a alienação.

Essa inversão hermenêutica permite a Mészáros extrair dos Manuscritos a noção de mediação de primeira ordem — o trabalho como fundamento absoluto da condição humana — e de segunda ordem — a alienação mediada pela propriedade privada e pela divisão do trabalho. Essas formulações, originais e rigorosas, permitiram-lhe recompor a trajetória de Marx de modo não dogmático, amparando-se não só nos Manuscritos, mas estendendo sua análise ao Grundrisse e ao Capital, iluminados pelos traumas e perplexidades do século XX. Assim, A teoria da alienação em Marx não é apenas uma leitura inovadora do jovem Marx: é também o embrião de uma crítica mais ampla, que culminaria, anos depois, na teoria da crise estrutural do capital. Em 1971, Mészáros foi laureado com o Deutscher Memorial Prize, reconhecimento que coroava não apenas uma análise, mas a abertura de um novo horizonte teórico.

2.2 Perda do mestre e aprofundamento teórico

No ano seguinte, 1972, entre a vida acadêmica em York, no Canadá, e a perda irreparável de György Lukács, Mészáros organiza a coletânea Aspects of History and Class Consciousness [9] Londres, Routledge & Kegan Paul. em homenagem a seu mestre, ao mesmo tempo em que publica o ensaio A necessidade do controle social e o brilhante O conceito de dialética em Lukács. [10] Lukács’ Concept of dialetic. Londres, Merlin. Este último, escrito originalmente entre 1967 e 1968, representa, talvez, a mais perspicaz abordagem já realizada sobre a dialética lukacsiana. Com uma delicadeza crítica incomum, Mészáros consegue apreender não apenas a monumentalidade do pensamento de Lukács, mas também seu cariz trágico: sua grandeza intelectual é, ao mesmo tempo, marcada e limitada pela situação histórica que conscientemente aceitou e que, até certo ponto, o engessou. Não há aqui o ataque vulgar dos opositores fáceis, nem a hagiografia dos discípulos servis: há, sim, a crítica dialética genuína, aquela que, sendo empática, é capaz de ultrapassar o objeto. Mészáros, leitor atento e sistemático de Lukács desde os anos 1950, soube escapar tanto da especialização estreita que acometeu boa parte dos analistas quanto da superficialidade impressionista. Sua abordagem — já visível em seus estudos sobre Attila József e Sartre — une a sensibilidade histórica à análise imanente das obras, desnudando tensões internas, limites e possibilidades.

Ao iluminar o trajeto de Lukács, não como um monumento estático, mas como drama teórico e humano, Mészáros inaugurou uma matriz interpretativa que permanece exemplar: uma crítica rigorosa, construtiva e, sobretudo, comprometida com a tarefa de pensar a emancipação em condições históricas adversas. Em 1975, após um período de intensa produção intelectual no Canadá, István Mészáros regressa ao Reino Unido e retoma suas atividades na Universidade de Sussex, onde lecionará até sua aposentadoria em 1995.

Esses anos de estabilidade acadêmica, no entanto, foram tudo menos estéreis: marcaram a maturação de um pensamento que, desde o estudo da alienação em Marx, não cessara de expandir suas fronteiras críticas. Em 1978, Mészáros escreveu uma introdução ao livro Neocolonial Identity and Counter- Consciousness [11] Londres, Merlin. , do historiador filipino Renato Constantino (1919-1999), sinalizando seu interesse permanente pela intersecção entre a crítica social e as lutas de libertação nacional.

2.3 Excurso sartriano e humanístico

No ano seguinte (1979), publica A obra de Sartre [12] The work os Sarte: search of freedom and the challenge of history. Brighton, Harvester Wheatsheaf. , obra em que aprofunda seu diálogo crítico com a filosofia sartriana. Para Mészáros, Jean-Paul Sartre (1905-1980) é uma das figuras mais essenciais do século XX, não por representar uma moda — da qual muitos já se apressavam em declarar a morte —, mas porque nele vibra a exigência inextinguível da liberdade. O autor sublinha que a liberdade, enquanto realidade histórica e não mito individualista, é a razão de ser do socialismo; um socialismo sem liberdade seria apenas mais uma caricatura trágica da emancipação.

Em Sartre, Mészáros reconhece o “fanatismo” salutar daquele que, contra todas as forças de rebaixamento, sustenta que a autoconstrução do ser humano, e não a mera liberdade formal de protestar, é o verdadeiro núcleo da libertação. Assim, seu livro sobre Sartre não é nem apologia cega nem demolição superficial: é crítica no sentido pleno, na qual o reconhecimento dos limites convive com a afirmação apaixonada do essencial. É nesse mesmo espírito que Mészáros articula a crise estrutural do capital com a necessidade histórica de renovação do marxismo e da ação operária. Em diálogo com Carlos Nelson Coutinho (1943-2012) e José Chasin (1937-1998), enfatiza que a antiga estratégia defensiva do movimento operário, adequada à expansão capitalista do pós-guerra, esgotou-se.

A nova etapa histórica exige da classe trabalhadora uma mudança radical: não basta mais preservar espaços conquistados; é preciso construir ofensivamente uma alternativa ao domínio do capital. O “eurocomunismo”, em sua vacilação parlamentar e na sua complacência com a ordem burguesa, é denunciado por Mészáros como sintoma dessa paralisia fatal. A traição dos socialistas franceses, acobertada pela capitulação do Partido Comunista Francês diante de Mitterrand, é a prova cabal de que a luta por uma sociedade livre não poderá jamais ser conciliada com os ditames do capital. Como em Sartre, também aqui Mészáros reafirma: a liberdade real exige combate e construção — ou não será liberdade alguma.

2.4 Primeiros contatos com o Brasil e a América latina

Em 1983, István Mészáros visita o Brasil pela primeira vez, um marco que, mais tarde, se revelaria profético para a recepção de seu pensamento na América Latina. Não por acaso, já antes dessa visita, Marx: a teoria da alienação fora publicada pela Editora Zahar, em 1981, abrindo caminho para o autor junto a um público que começava a desconfiar das promessas inconclusas do socialismo real e do capitalismo periférico. Na década seguinte, seria a Editora Ensaio — então sob a direção de José Chasin — que desempenharia papel decisivo na difusão de Mészáros no país, publicando A obra de Sartre: busca da liberdade (1991), Filosofia, ideologia e ciência social (1993) e O poder da ideologia (1996).

Posteriormente, a Boitempo Editorial assumiria a vanguarda na propagação de sua obra, reconhecendo no pensador húngaro um dos críticos mais profundos da crise contemporânea do capital. Voltando ao esboço biográfico. Em 1986, Mészáros publica Filosofia, ideologia e ciência social [13] Philosophy, ideology and social sicence. Brighton, Harvester Wheatsheaf. , um volume de ensaios que reafirma sua maestria no trânsito entre filosofia, crítica literária e ciências sociais, sempre a partir de uma perspectiva crítica atenta à historicidade dos fenômenos. Nesta obra, a preocupação central de Mészáros é o desvendamento do poder da ideologia enquanto cimento invisível das estruturas de dominação.

A ideologia, para ele, não é um fenômeno secundário ou meramente superestrutural: é o elemento vital que assegura os ajustes estruturais do capital. Recusando o reducionismo positivista que opõe ciência a ideologia, Mészáros analisa autores como Weber, Parsons, Keynes, Kant e Hegel, desvelando as máscaras ideológicas que permeiam a religião, a política, a arte e as ciências. É um exercício de crítica imanente, em que o esclarecimento da função social da ideologia se torna o primeiro passo para pensar a superação do status quo.

2.5 Crítica da ideologia

Três anos depois, em 1989, Mészáros aprofunda essa linha de investigação com O poder da ideologia [14] The Power of ideology. Brighton, Harvester Wheatsheaf. , obra que se destaca como um dos pináculos de sua produção teórica. Aqui, o autor realiza uma verdadeira cirurgia crítica, transitando do abstrato ao concreto, do global ao local, sem jamais perder a coesão do olhar. Atravessa a análise de ícones acadêmicos como Habermas, Weber e Adorno, enquanto repensa a trajetória do movimento socialista e denuncia as ilusões da neutralidade científica e da pureza teórica.

Para Mészáros, a ciência, longe de pairar acima dos conflitos, é frequentemente cúmplice ativa na legitimação das dominações. O poder da ideologia não é apenas um tratado teórico: é um ato de resistência, um convite vigoroso à construção de uma ideologia emancipadora, capaz de disputar conscientemente o terreno histórico contra as formas fossilizadas do pensamento burguês. Em tempos de resignação e cinismo intelectual, este livro se impõe como um presente raro e um antídoto necessário. Em abril de 1992, Mészáros concede uma entrevista memorável à Radical Philosophy, sob o título Marxism Today: An Interview with István Mészáros, e nela reafirma — com a precisão de quem já atravessou desertos ideológicos — a dívida que o marxismo deve a Sartre.

A seu ver, em tempos de capitulação universal às forças do capital, quando a frase “não há alternativa” se converteu em mantra oficial de todas as correntes políticas, foi Sartre quem melhor encarnou, com um “fanatismo” necessário, a ideia de que a rebelião não é apenas possível, mas imprescindível. Mészáros destaca que, sem a recusa firme a essa lógica de resignação, a própria ideia de transformação socialista se esvazia. Não é questão de aderir ao existencialismo — aponta —, mas de reconhecer, em Sartre, a afirmação vital da liberdade como eixo de qualquer combate anticapitalista digno desse nome.

A entrevista, embora breve, é de um vigor conceitual notável: entre a memória de Lukács, as exigências da crítica ao capital, e a aposta obstinada na classe trabalhadora como único agente efetivo da emancipação histórica, Mészáros traça uma cartografia da crise moderna. Explicita que o fracasso dos projetos socialistas do século XX reside não apenas em derrotas políticas, mas também no erro estratégico de não distinguir capitalismo de capital: a mera substituição dos capitalistas não destrói a lógica de comando social que persiste no metabolismo da produção.

Assim, sua recusa ao “socialismo de mercado” e às ilusões reformistas aparece com a limpidez de quem sabe que nenhuma estratégia pode sobreviver sem um horizonte ofensivo, sem uma nova estrutura de poder capaz de suprimir, e não apenas gerenciar, a dominação do capital. Se Sartre lembrava a cada passo que “há sempre uma alternativa”, Mészáros responde que esta alternativa exige coragem histórica: enfrentar o poder do capital com um novo modo de organizar o trabalho, a política e a própria vida social. Assim, entre 1970 e 1994, a trajetória intelectual de István Mészáros delineou-se como um dos esforços mais sistemáticos e originais de resgate e superação crítica da tradição marxista.

Da reinterpretação dos Manuscritos de 1844, passando pelo diálogo profundo com Lukács e Sartre, até a formulação de categorias novas para pensar a crise estrutural do capital, Mészáros construiu um itinerário singular: jamais se limitou a comentar ou a repetir os clássicos, mas soube renovar o espírito da crítica radical, estendendo seus fundamentos ao presente e antecipando os impasses do futuro. Neste período, suas obras deixaram de ser apenas intervenções eruditas para se converterem em instrumentos teóricos da emancipação humana, propondo, contra todas as modas e capitulações, que a liberdade, o socialismo e a superação do capital são tarefas inseparáveis e urgentes. Em Para além do capital, essa longa maturação alcança sua primeira grande síntese: não uma restauração nostálgica do passado revolucionário, mas a afirmação concreta da necessidade histórica de um novo metabolismo social, consciente, autônomo e radicalmente livre.

3§ PARA ALÉM DO CAPITAL (1995-2010)

3.1 Vem à luz sua obra monumental

Em 1995, após décadas de atividade intelectual rigorosa, István Mészáros aposentou-se da vida docente na Universidade de Sussex, onde recebeu o título honorífico de Professor Emérito de Filosofia. Esse ano, contudo, não foi apenas um marco pessoal: nele viu a luz sua obra magna, Para além do capital [15] Beyond Capital: towards a theory of transition. Londres, Merlin. , livro que, ainda hoje, permanece como uma das mais profundas e abrangentes tentativas de atualização crítica do projeto marxiano. Ao ser publicado, o livro já carregava uma mensagem fulminante e necessária: o que deve ser abolido não é simplesmente a sociedade capitalista clássica, mas o império do capital como tal, com seu metabolismo autônomo e destrutivo.

No mesmo ano, Mészáros foi também eleito membro da Academia Húngara de Ciências, reconhecimento que, contudo, diante da magnitude de Para além do capital, parece um gesto protocolar frente ao impacto da obra. Para além do capital é, em toda sua extensão, um vasto edifício de crítica e reconstrução teórica. Partindo do reconhecimento da grandiosidade de Marx e também de suas lacunas, Mészáros revisita as categorias fundamentais do Capital e dos Grundrisse para, a partir delas, lançar nova luz sobre o presente e o futuro da humanidade. Não se trata, para Mészáros, de restaurar Marx de forma doutrinária, mas de estender e radicalizar sua crítica, atualizando seus nexos categoriais para um tempo em que o capital se tornou ainda mais invasivo e onipresente.

Ao contrário do que muitos supunham, o capital não desapareceria com o capitalismo: é um sistema sociometabólico, anterior e posterior às suas formas históricas específicas. O chamado “socialismo real” do século XX, com suas variantes soviéticas e leste europeias, fracassou não por excesso de ruptura, mas por insuficiência: manteve intacta a divisão hierárquica do trabalho e a lógica de reprodução metabólica subordinada ao capital. A crítica de Mészáros atinge, portanto, o cerne da questão: não basta abolir a propriedade privada ou o mercado para se superar o capital. O sistema sociometabólico do capital é, por definição, um sistema de controle extraparlamentar, que penetra e determina as estruturas sociais mais elementares — do Estado ao processo produtivo, das relações de trabalho às mediações sindicais e partidárias.

Nenhuma tentativa de domesticação do capital no interior da institucionalidade burguesa poderia ter êxito, pois o Estado moderno não é apenas cúmplice: é constitutivo do capital. Esta percepção leva Mészáros a recusar tanto o caminho da social-democracia quanto o modelo soviético: ambos, a seu modo, foram apenas variações defensivas que acabaram se dobrando à linha de menor resistência do sistema. Por isso, a superação do capital exige algo muito mais profundo: a ruptura consciente com todo o seu metabolismo social, o que implica a destruição simultânea da divisão hierárquica do trabalho, da separação entre ação política e econômica e da própria lógica da produção de valores de troca.

A emancipação do trabalho não poderá ser apenas parlamentar, nem limitada aos sindicatos: requer a criação de novas formas de organização social, em que os indivíduos, enquanto produtores associados, escolham e organizem autonomamente os fins de sua atividade coletiva. Mészáros propõe, assim, um novo sistema de controle social: autodeterminado, racional, orientado não pela reprodução cega do capital, mas pelo princípio do tempo disponível e pela realização plena da individualidade humana. A verdadeira alternativa ao capital não é um novo Estado gestor ou uma nova administração da escassez: é a instauração de um novo modo de ser, em que a produção, o intercâmbio e a vida social estejam subordinados não à acumulação, mas à liberdade humana efetiva.

3.2 Confrontação entre teoria e práxis

Em 1996, István Mészáros publica o ensaio Produção destrutiva e Estado capitalista, reafirmando o vigor de sua crítica à lógica insustentável do sistema do capital, já então em franca degradação estrutural. A análise de Mészáros segue a linha que lhe é própria: iluminar as conexões profundas entre as dinâmicas econômicas e a corrosão das condições sociais e naturais da existência, evidenciando que o Estado moderno não apenas tolera, mas organiza sistematicamente a destruição enquanto motor de reprodução capitalista.

Três anos depois, em 19 de outubro de 1999, em Atenas, Mészáros profere a conferência Socialismo ou barbárie, prenúncio do livro que seria publicado em 2001 sob o título O Século XXI: Socialismo ou Barbárie?. [16] Socialism or Barbarism: Alternative to Capital’s Social Order: From the American Century to the Crossroads. Nova York, Monthly Review. Neste texto, o filósofo húngaro retoma a advertência de Rosa Luxemburgo (1871- 1919) e a eleva à altura do século XXI, argumentando que, se Marx deixou inacabada sua obra magna — O Capital —, cabe agora aos herdeiros de seu pensamento avançar em sua crítica radical. O livro é mais que uma denúncia: é uma reavaliação lúcida e corajosa dos fundamentos da ordem do capital em tempos de degradação ambiental, precarização do trabalho e desumanização social.

Escrito antes dos atentados de 11 de setembro de 2001, o texto assume, com a tragédia, uma dimensão quase profética: para Mészáros, os atos terroristas não foram ruptura, mas continuidade; sintomas violentos da crise estrutural gestada desde a década de 1970. A política imperialista dos Estados Unidos — tanto sob Clinton quanto sob seus sucessores — não é exceção tática, mas expressão necessária do impulso globalizador monopolista do capital. Em última instância, aponta Mészáros, a sobrevivência da humanidade depende da construção urgente de uma alternativa socialista, ancorada num movimento de massas que recuse a lógica mortífera da acumulação sem limites. Em 2002, Mészáros visita o Brasil, país que já conhecia à distância, admirando a efervescência intelectual de sua esquerda crítica. Em virtude do lançamento da tradução brasileira de Para além do capital, profere, em 5 de junho, uma conferência memorável na UNICAMP.

Alí anuncia o gesto que sintetiza seu espírito de compromisso: a doação futura de sua biblioteca pessoal à universidade, após sua morte. Em sua passagem, concede também uma entrevista ao programa de televisão Roda Viva, oferecendo ao público brasileiro um raro contato direto com uma das mentes mais lúcidas e radicais da crítica contemporânea ao capitalismo global. Sua presença, discreta mas intensa, reafirma o que sua obra toda prega: o socialismo não é uma lembrança nostálgica, mas uma necessidade histórica cada vez mais urgente. Em 2004, István Mészáros retorna ao Brasil para uma intervenção que se tornaria histórica: a conferência de abertura do Fórum Mundial da Educação, em Porto Alegre, realizada no dia 28 de julho sob o lema “A educação não é uma mercadoria”, o qual, depois, foi publicado em livro como A educação para além do capital.

Ali, diante de milhares de educadores e militantes sociais, Mészáros reafirma um princípio que atravessa toda a sua crítica ao capital: educar não é preparar para o mercado, mas para a vida; não é treinar para a adaptação, mas formar para a transformação. Em sua fala no Ginásio Gigantinho, faz ecoar uma ideia simples e poderosa: a educação deve ser criação de humanidade, não reprodução da lógica alienante do lucro. Este gesto inaugural, que recusa frontalmente o rebaixamento da educação ao estatuto de mercadoria, seria aprofundado no ano seguinte, quando sua conferência é publicada pela Boitempo com o título A educação para além do capital. Neste pequeno grande livro, Mészáros desvela as raízes profundas da crise educacional contemporânea, mostrando que o problema não reside apenas no acesso ou nos métodos pedagógicos, mas no próprio fundamento social sobre o qual a educação se ergue.

Inspirando-se em Antonio Gramsci (1891-1937), propõe superar a cisão entre Homo faber e Homo sapiens, reintegrando o fazer e o pensar num projeto emancipador. Para Mészáros, não basta democratizar o acesso à escola: é preciso transformar radicalmente a função social da educação, libertá-la do papel de apêndice da sociedade mercantil e convertê-la em instrumento de formação crítica, de luta e de reapropriação do tempo livre pela humanidade. Nas páginas deste ensaio, reafirma que o capital é irreformável; portanto, toda proposta educacional que permaneça dentro dos limites impostos pela lógica do capital está, conscientemente ou não, condenada a perpetuar o domínio da alienação. A educação para além do capital, insiste Mészáros, é necessariamente educação contra o capital: um processo contínuo de construção de consciências livres e de agentes políticos capazes de transformar o mundo.

Recorrendo a figuras como Adam Smith (1723-1790) e Robert Owen (1771-1858) para ilustrar a impossibilidade de se reformar estruturalmente o capital de dentro dos seus próprios marcos, Mészáros denuncia a falácia das utopias educacionais que pretendem conciliar crítica e reprodução do sistema. Pequeno em dimensões físicas, mas imenso em alcance e esperança, A educação para além do capital não é apenas um livro: é uma convocação. Em seu espírito, educar não é transmitir conhecimentos para o ajustamento social, mas semear possibilidades históricas abertas, libertar o ser humano da tutela do determinismo neoliberal, e testemunhar que a história — contra todos os fatalismos — permanece um campo de luta e criação. É essa fé intransigente na possibilidade de um outro mundo que faz da obra de Mészáros, ontem como hoje, uma pedagogia para a esperança ativa.

3.3 Diagnóstico de câncer e nova síntese teórico-prática

Em 2007, Mészáros sofre a perda pessoal mais dolorosa de sua vida: Donatella, sua companheira de cinquenta e dois anos, falece vítima de câncer. A ela, silenciosa e firme, dedicou a maior parte de seus livros — tributo não apenas ao afeto, mas também à partilha intelectual que moldou sua trajetória. No mesmo ano, publica O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico: O Socialismo no Século XXI — obra que, sem pretender substituir Para Além do Capital, a ele se sobrepõe e complementa, funcionando ora como longa introdução, ora como posfácio ampliado ao seu monumental projeto de crítica radical do capital.

Em O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico, a ênfase recai não tanto sobre as determinações econômicas da crise estrutural do capital, mas sobre a própria experiência histórica do tempo. Mészáros examina a mutilação do tempo humano promovida pelo capital: a vida reduzida a instantes sucessivos, subordinada à lógica da produtividade e do lucro. A ideologia do “fim da história”, com raízes em Locke, Smith, Kant, Hegel e que ressurge grotescamente na modernidade tardia sob o neoliberalismo e as fantasias de globalização, é criticada com lucidez implacável. Contra essa “decapitação do tempo”, que transforma os indivíduos em meras carcaças do valor abstrato, Mészáros defende uma revolução ontológica: a construção de uma contabilidade do tempo orientada não para o capital, mas para o desenvolvimento humano pleno, onde o dia de trabalho possa se reduzir e a vida, enfim, florescer.

O capital, com sua aversão estrutural ao planejamento e seu culto ao curto prazo, só pode oferecer mais desperdício, degradação ecológica, parasitismo financeiro e barbárie — sintomas que, para Mészáros, já indicam a possibilidade real de aniquilação da espécie. O livro reforça que a superação do capital exige uma transformação sistêmica: um novo modo de controle sociometabólico que se organize não por comandos verticais, mas pela autogestão dos produtores associados. Trata-se, assim, de reconstruir o tempo histórico como espaço de liberdade real, de planejamento racional, de desenvolvimento qualitativo da humanidade. Essa perspectiva se amarra à crítica do imperialismo desenvolvida já em Socialismo ou Barbárie, onde Mészáros diagnosticou, antes mesmo dos atentados de 11 de setembro de 2001, que o mundo havia adentrado a fase potencialmente fatal do domínio capitalista.

Contra a barbárie, só resta a revolução socialista concebida como ruptura definitiva com a lógica alienante do tempo do capital — revolução que, se verdadeiramente realizada, tornar-se-á histórica e ontologicamente irreversível. Em 2008, já septuagenário, Mészáros é diagnosticado com um câncer de bexiga classificado como “grau 3 agressivo” — doença que o acompanharia, em silêncio estoico, até o fim de sua vida. Ainda assim, não interrompe sua produção intelectual. No ano seguinte, 2009, recebe o prestigioso Prêmio Libertador ao Pensamento Crítico, entregue por Hugo Chávez (1954-2013), que o exaltou como “um dos mais brilhantes pensadores deste planeta”.

O prêmio foi concedido pela obra O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico, reconhecimento que consagrava, em vida, uma trajetória que unia densidade filosófica, radicalidade ética e compromisso político. No mesmo ano, são publicadas duas obras de enorme importância: A crise estrutural do capital, sua correspondência e ensaios com Ricardo Antunes (1953-), e Estrutura social e formas de consciência I [17] Social Structure and Forms of Consciousness, Volume I: The Social Determination of Method. Nova York, Monthly Review. — este último, obra que aprofunda as conexões entre epistemologia e luta de classes. A crise estrutural do capital condensa, desse modo, mais de duas décadas de formulações críticas sobre o colapso estrutural do sistema do capital, diagnóstico que Mészáros vinha tecendo desde o fim dos anos 1960.

Nele, insiste que os sintomas mais visíveis das rebeliões de 1968, da queda tendencial da taxa de lucro e da reestruturação produtiva iniciada em 1973 já anunciavam o fim da era dos ciclos e a entrada numa nova etapa de crise contínua, depressiva e qualitativamente distinta: uma crise não conjuntural, mas estrutural. Essa crise, que nos anos 2000 se revela em sua magnitude com o colapso financeiro global, não é, para Mészáros, um acidente: é a manifestação plena de um sistema historicamente esgotado, regido por uma lógica que transforma contradições em desastres e desequilíbrios em norma. O livro é breve, mas sua contundência não se mede em páginas — condensa, com precisão devastadora, a anatomia de uma ordem social em liquefação.

3.4 Em busca de um método

Já em Estrutura Social e Formas de Consciência, Mészáros desvela o entrelaçamento oculto entre os métodos científicos e a totalidade social capitalista que os circunscreve. A tese fundamental é clara e inquietante: não há neutralidade epistemológica possível sob a regência do capital. Contra o mito da ciência pura, Mészáros mostra que as formas do conhecimento — inclusive suas pretensões metodológicas — são moldadas pelas condições materiais e pelas relações sociais que as produzem. Revisita, com rigor dialético, figuras como Descartes, Kant, Hegel, Marx, Sartre, Husserl, Lévi-Strauss, Foucault e Hannah Arendt, demonstrando como, mesmo quando inovadoras, suas metodologias estão — salvo raras exceções — entranhadas na lógica de reprodução do capital.

O resultado é uma crítica implacável da ilusão burguesa de universalidade: o pensamento filosófico moderno, em grande parte, opera como avalista metafísico da ordem estabelecida. Superar esse impasse — insiste Mészáros — exige mais que uma reforma metodológica: exige a superação do próprio capital, pois há, entre a forma do saber e a forma da vida, uma ligação ontológica inseparável. Assim, o livro não apenas ilumina os limites das teorias do conhecimento modernas, como também reinscreve a dialética marxiana como ferramenta insubstituível para a crítica e superação de um tempo histórico em ruína. Em 2010, István Mészáros publica Atualidade histórica da ofensiva socialista [18] Historical Actuality of the Socialist Offensive: Alternative to Parliamentarism. Londres, Bookmark. , obra que reafirma a força inabalável de sua crítica estrutural ao capital, desta vez deslocando o foco para o campo da forma política dominante na modernidade: o parlamentarismo burguês.

A pergunta que o move — “o que continua irremediavelmente errado nas expectativas socialistas?” — não é respondida com as habituais queixas sobre traições ou desvios pós-eleitorais. Mészáros prefere ir à raiz: o sistema parlamentar não é terreno neutro onde todas as ideias disputam livremente sua realização; é, antes, uma forma histórica de dominação que reprime, por sua própria lógica, qualquer projeto de transformação radical. A crítica de Mészáros é feroz, mas lúcida: o fetiche parlamentar tem sido, ao longo do século XX, uma armadilha recorrente que aprisiona o movimento socialista numa camisa de força institucional, obrigando-o a operar segundo as regras de um jogo cujo tabuleiro é controlado pelo próprio capital.

A representação política — convertida em espetáculo rotineiro de alternâncias sem alternativas — não pode ser confundida com participação real. Por isso, o filósofo húngaro propõe uma concepção distinta de democracia: autogestão social plena, protagonizada pelos produtores livremente associados, rompendo com as mediações verticais e hierárquicas do Estado político moderno. A transformação real não será alcançada nem por reformas no parlamento, nem pela conquista do governo, mas pela criação de formas radicalmente novas de deliberação e decisão coletiva. O alvo maior do livro é o Estado burguês enquanto estrutura funcional da reprodução sociometabólica do capital.

Ainda que o capital opere dentro dos parlamentos, sua verdadeira força reside fora deles — é extraparlamentar por excelência, pois controla não só os processos produtivos, como também a moldura ideológica e material dentro da qual toda a política institucional se realiza. Assim, o “fenecimento do Estado”, longamente proclamado mas quase nunca pensado em suas mediações reais, adquire em Mészáros um sentido concreto: trata-se de reconstituir, historicamente e de modo viável, a unidade entre produção material e decisão política, libertando a humanidade da divisão entre os que produzem e os que decidem. Sem essa ruptura profunda, portanto, qualquer vitória eleitoral será apenas uma mudança de gerência num sistema que permanece intacto — e a emancipação continuará adiada.

4§ PARA ALÉM DO LEVIATÃ (2011-2017)

4.1 A necessidade da crítica ao Estado se delineia

Em junho de 2011, István Mészáros retorna ao Brasil para a conferência intitulada “Crise estrutural necessita de mudança estrutural”, que mais tarde seria incorporada como o quarto capítulo de seu livro póstumo Para além do Leviatã. Nessa ocasião, durante visita à sede da Boitempo, confidencia à editora-chefe Ivana Jinkings (1961-) sua intenção de escrever uma obra especificamente dedicada à crítica do Estado — semente que germinaria nos últimos anos de sua vida. No mesmo ano, publica o segundo volume de sua obra Estrutura Social e Formas de Consciência [19] Social Structure and Forms of Consciousness, Volume II: The Dialectic of Structure and History. Nova York, Monthly Review. , agora subtitulado A dialética da estrutura e da história, aprofundando e sistematizando sua crítica à reprodução do capital como processo histórico-estrutural. Nesse volume, Mészáros entrega ao leitor uma impressionante síntese metodológica da tradição marxista, iluminando a tensão constitutiva entre estrutura social e história viva.

Enquanto Marx realizou sua crítica em plena fase ascendente do capital — quando ainda havia um brilho progressista nas conquistas da revolução burguesa e no desenvolvimento das forças produtivas —, Mészáros escreve a partir da decomposição: sua obra é forjada no interior da fase descendente do sistema, quando o capital já não disfarça sua face autodestrutiva, e o irracionalismo emerge como ideologia de sobrevivência. Contra toda tentativa de reconciliação teórica com a catástrofe — seja ela liberal, tecnocrática ou estruturalista —, Mészáros opõe a força da crítica dialética, revelando que, sem uma compreensão rigorosa da articulação entre as determinações estruturais e os desdobramentos históricos, não há caminho para a emancipação. A crise, para ele, é total: ou se rompe com o capital em sua lógica reprodutiva, ou se marcha a passos firmes rumo à barbárie. Entre 2013 e 2014, sua presença intelectual no Brasil se intensifica ainda mais.

Visita cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, e ministra, na Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP (Marília), a conferência “A dialética em Lukács e o enigma do Estado”, retomando a centralidade do pensamento de seu mestre húngaro num tempo em que o Estado, como forma política, revelava-se cada vez mais um leviatã disforme: poderoso, mas vazio de legitimidade. Em 2014, é publicada uma edição ampliada de A necessidade do controle social, como que selando um círculo teórico que havia se iniciado nos anos 1970: da alienação do trabalho ao Estado como instância de mediação coercitiva, do tempo esvaziado à necessidade urgente de uma nova contabilidade social fundada na liberdade concreta. Mészáros, já debilitado fisicamente, permanecia intelectualmente intacto, lúcido e incansável — sempre escrevendo como quem luta.

4.2 Primeiro trecho da crítica ao Estado é concluída

Em 2015, já com a saúde debilitada, mas o espírito ainda tomado pelo compromisso intelectual inquebrantável, István Mészáros visita novamente o Brasil — terra onde sua obra encontrou não apenas leitores, mas discípulos — para um ciclo de conferências em torno de sua nova publicação: A Montanha que Devemos Conquistar, obra inaugural de sua crítica mais direta ao Estado. Atravessa São Paulo, Marília, Belo Horizonte e Goiânia, e aproveita para lançar a aguardada edição brasileira de dois marcos teóricos: seu O Conceito de Dialética em Lukács e o segundo volume da Ontologia do Ser Social, de seu mestre György Lukács. Concede, ainda, uma entrevista para o programa Circuito, da TV UFMG — gesto que confirma sua generosidade constante em dialogar com espaços que ainda resistem à mediocridade do debate público. Em A Montanha que Devemos Conquistar, Mészáros retorna à tradição filosófica que remonta a Platão e Aristóteles, atravessa Hobbes e encontra em Hegel um interlocutor privilegiado.

Mas o que está em jogo não é mera erudição: é a crítica à sociabilidade capitalista mediada pelo Estado enquanto forma histórica de reprodução do domínio. Contra o reducionismo liberal e o silêncio cúmplice das teorias do fim da história, Mészáros mostra que o Estado, longe de ser solução, tornou-se agravante das crises sociais — uma engrenagem institucional que já não disfarça seu papel repressivo e impeditivo da emancipação. O livro, embora breve, aponta para o monumental: propõe alternativas organizativas fundadas não na reforma do Estado, mas na superação do Estado — formas de coordenação social que surjam da base, horizontalmente, e que se construam fora dos antagonismos constitutivos da lógica do capital. Nele, ecoa o que foi a vida inteira de Mészáros: um combate incessante à naturalização da dominação e à fetichização das instituições.

4.3 Entre sua crítica ao Estado e outros escritos, falece

Em 25 de julho de 2017, dois meses antes de sua morte, Mészáros escreve sobre a boa nova da tradução italiana de Para Além do Capital com esperança, quase juvenil, de que outras traduções viriam. E de fato vieram, pois suas ideias, como as montanhas que nos desafiam, permanecem eretas mesmo quando aqueles que as escalam já não caminham entre nós. Faleceu em 1º de outubro de 2017, deixando inacabada sua última obra — Para Além do Leviatã. Mas se não pôde concluir esse derradeiro projeto, deixou os mapas, os contornos, o impulso. Deixou, sobretudo, a consciência de que a montanha do Estado ainda está diante de nós, e que cabe aos que o lerem — mais do que admirá-lo — seguir, como ele, escalando-a com ideias, coragem e método.

Em 2021, quatro anos após sua morte, é finalmente publicado Para além do Leviatã, obra póstuma e inaugural de um projeto interrompido, mas jamais silenciado. Com ele, inicia-se a crítica mais direta, abrangente e radical do Estado moderno jamais esboçada por Mészáros — não um tratado frio sobre instituições, mas o testamento político-filosófico de um pensador que jamais abdicou da tarefa central do marxismo: pensar a emancipação em sua totalidade. Mais do que um livro, Para além do Leviatã é uma advertência lúcida e um gesto de coragem intelectual: revela a maturidade última de um pensamento que combateu até o fim a mistificação do Estado como instância neutra ou reformável. Desde 2011, quando confidenciou à editora Ivana Jinkings seu desejo de escrever uma obra definitiva sobre o Estado, Mészáros sabia que a tarefa exigiria não apenas fôlego teórico, mas pressa — não havia tempo a perder.

Lutando contra a deterioração do corpo, manteve o pensamento em estado de insurreição. O título, revelado em 2015 com entusiasmo contido, não era metáfora: era batalha. Para além do Leviatã — referência direta à monstruosidade do Estado hobbesiano — dividir- se-ia em três volumes: o primeiro, um panorama estrutural da função estatal; o segundo, um mergulho na sua gênese e trajetória histórica; o terceiro, uma proposta de superação concreta, com base na autogestão e na reconfiguração radical da política. Mészáros não viveu para concluir esse tripé, mas deixou o bastante para que a crítica começasse — como ele mesmo escreveu em uma de suas últimas cartas: “Usem o que já escrevi. Esse livro precisa existir, com ou sem mim”. Em paralelo, é inaugurado o Acervo István Mészáros na UNICAMP — um gesto não apenas simbólico, mas profundamente político.

Ali repousam, como sementes e vestígios de uma vida em luta, quase 10 mil volumes de sua biblioteca pessoal, cartas, manuscritos, planos de aula, discos, anotações e até os móveis que o acompanharam em sua travessia intelectual. Mais do que uma homenagem, trata-se da institucionalização de uma memória viva: Mészáros se torna referência não só por seus livros, mas pela coerência entre vida e obra, entre teoria e prática. Para além do Leviatã, enfim, não é apenas o encerramento de sua trajetória — é sua convocação derradeira: pensar uma sociedade sem Estado não é delírio utópico, mas a tarefa mais urgente de um tempo que já não comporta mais ilusões. Seu pensamento permanece, tal como ele próprio previa, como bússola e instrumento — não para quem deseja administrar o possível, mas para quem ousa imaginar o necessário.

Desde Para Além do Capital, havia, nas entrelinhas e nas entrevidas do pensamento de István Mészáros, uma ausência ainda não transfigurada em livro: a teoria do Estado. Ele sabia que, sem encarar diretamente essa estrutura multifacetada da dominação — mais densa, mais intrusiva e mais perene do que qualquer forma econômica isolada —, a crítica do capital permanecia incompleta. A lacuna teórica, porém, não era vazia: era promessa. E essa promessa se materializa em Para Além do Leviatã, cuja gênese remonta à elaboração paciente e inquieta de um plano tripartido — estrutural, histórico e propositivo — que, segundo ele mesmo, só teria sentido se pudesse seguir existindo mesmo que ele não mais estivesse vivo. Em suas cartas de 2015, Mészáros detalha o projeto com precisão cirúrgica: seriam três volumes, de 250 a 300 páginas cada, a serem publicados entre 2017 e 2019.

Se vivesse, ele estaria presente no lançamento do terceiro; caso contrário — e aqui ressoa a grandeza de quem não escreve para si —, que a tarefa continuasse. “É absolutamente necessário”, escreveu, com a urgência de quem sabe que o tempo da carne é finito, mas o da crítica não pode ser adiado. O arco filosófico de Para Além do Leviatã é vasto e audacioso: parte de Thomas Hobbes e atravessa a tradição estatal da modernidade com o rigor que lhe era característico. Debate, contradiz e tensiona pensadores como Norberto Bobbio (1909-2004) — com quem dialoga não apenas teoricamente, mas também afetivamente —, Max Weber (1864- 1920), a quem acusa de legitimar a ilegalidade do Estado como violência “normalizada”, e retoma, com fôlego hegeliano, o confronto com Hegel e sua filosofia do Direito.

Mas Mészáros não para nos grandes nomes — Ernest Barker, Bentham, Austin —; ele recusa todos os atalhos e investiga, minuciosamente, as condições históricas e ideológicas que converteram o Estado em eixo da reprodução do metabolismo social do capital. Desde os primeiros arquivos enviados em 2013, passando pelos textos ampliados que surgiram de suas conferências no Brasil, até a revelação do título da obra em 2015 — Para Além do Leviatã —, o livro foi sendo gestado como obra de vida e combate. “Fenecer”, na concepção de Mészáros, não é desaparecer, mas vencer: vencer um processo de transição onde a estrutura do Estado, de aparelho da dominação de classe, se torne outra coisa — um metabolismo social emancipado, autogerido, coletivo. Ele não viajou para nenhum outro lugar depois disso.

Disse: só volto ao Brasil, ou ao mundo, quando lançarem o terceiro volume. Queria ver com os próprios olhos o encerramento da tarefa que havia retomado em tempo integral, como se fechasse o ciclo iniciado em sua obra fundante. Mas, como em toda grande travessia intelectual, a vida impôs o silêncio biológico antes do fim do projeto. Ainda assim, ele nos deixou o essencial: o título, a arquitetura, as primeiras pedras e — sobretudo — a bússola. A tarefa de ir além do Leviatã agora pertence a nós.

5§ LEGADOS E PERSPECTIVAS

Quando interrogado sobre seu próprio itinerário intelectual, Mészáros responde com a humildade dos grandes e a precisão dos que sabem o peso de suas escolhas. Enumera títulos, datas, lugares — mas é entre as linhas dessa enumeração sóbria que emerge o traço mais revelador: a coerência de uma vida entregue à crítica radical, à fidelidade ao pensamento e à recusa sistemática do conformismo. Da tese de doutorado na Hungria, Sátira e realidade (1955), passando pelo ensaio pungente A revolta dos intelectuais na Hungria, até chegar às obras maiores como A teoria da alienação em Marx, A necessidade do controle social, O conceito de dialética em Lukács, A obra de Sartre e, finalmente, seu monumento filosófico Para além do capital, Mészáros construiu não apenas um pensamento, mas uma posição no mundo.

Entre os nomes de que se ocupou — Lukács, Sartre, Marx, Attila József, e até pensadores menos conhecidos como Renato Constantino — o que há de comum é o gesto ético de compromisso com os vencidos, os silenciados, os traídos pelas promessas do capital. Mészáros jamais foi um “intelectual de gabinete”: foi um combatente no território da teoria. Consciente das limitações impostas pela ordem universitária — com sua divisão técnico-burocrática do saber —, ele soube manter sua produção fora do molde da especialização estéril. E assim fez do saber um instrumento de emancipação e não de distinção. Seu trânsito por múltiplas tradições — do marxismo aos clássicos gregos, de Lukács à poesia trágica de József — não foi ornamento erudito, mas movimento vital: uma filosofia comprometida com a totalidade e com a história. Para além do capital foi o marco.

Para além do Leviatã, o testamento. Mas o que une todas as suas obras não é apenas a denúncia das misérias do presente, e sim a abertura — rigorosa, militante, quase religiosa em sua persistência — ao porvir. Mészáros é, como Lukács, um pensador da esperança concreta: não aquela vã, que espera passivamente a transformação, mas a que exige consciência, organização e ruptura. Por isso, seu legado não é um ponto final, mas uma convocação — a de continuar, com a mesma seriedade e radicalidade, a tarefa de pensar um mundo que esteja, enfim, para além da alienação, do capital e do Estado.

O que ele nos deixou — livros, cartas, acervos, conferências, rastros — é bússola, mas não mapa. Cabe a nós a travessia. Pois se há uma montanha a ser conquistada, ela ainda se ergue à nossa frente. E Mészáros, com sua obra, apenas nos mostrou onde começam os primeiros passos. O resto é com os vivos.

§ Referências

ANTUNES, Ricardo. Apresentação. In: MÉSZÁROS, István. A crise estrutural do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 7–18.

ANTUNES, Ricardo. Apresentação. In: MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2002. p. 7–21.

FOSTER, J. B. Notes from the Editors, Monthly Review. István Mészáros (1930- 2017), v. 69, n.7, dez. 2017.

JINKINGS, Ivana. Apresentação. In: MÉSZÁROS, István. Para além do Leviatã: crítica do Estado. São Paulo: Boitempo, 2021. p. 7–13.

MÉSZÁROS, István. Attila József e l’arte moderna. Lerici Editori, 1964.

MÉSZÁROS, István. Marx: a teoria da alienação. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

MÉSZÁROS, István. Tempos de Lukács e nossos tempos. socialismo e barbárie. In: Ensaio, n.13. São Paulo: Editora Ensaio, 1984.

MÉSZÁROS, István. Marxism today: an interview with István Mészáros. Entrevista concedida a Radical Philosophy. Radical Philosophy, [s.l.], n. 62, p. 19–23, 1992.

MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004.

MÉSZÁROS, István. O século XXI: socialismo ou barbárie?. São Paulo: Boitempo, 2006.

MÉSZÁROS, István. O desafio e o fardo do tempo histórico: o socialismo no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2007.

MÉSZÁROS, István. Filosofia, ideologia e ciência social: ensaios de negação e afirmação. São Paulo: Boitempo, 2008a.

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008b.

MÉSZÁROS, István. Estrutura social e formas de consciência: a determinação social do método. São Paulo: Boitempo, 2009.

MÉSZÁROS, István. Atualidade histórica da ofensiva socialista: uma alternativa radical ao sistema parlamentar. São Paulo: Boitempo, 2010.

MÉSZÁROS, István. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2011a.

MÉSZÁROS, István. A crise estrutural do capital. São Paulo: Boitempo, 2011b.

MÉSZÁROS, István. Estrutura social e formas de consciência II: a dialética da estrutura e da história. São Paulo: Boitempo, 2011c.

MÉSZÁROS, István. A obra de Sartre: busca da liberdade e desafio da história. São Paulo: Boitempo, 2012.

MÉSZÁROS, István. O conceito de dialética em Lukács. São Paulo: Boitempo, 2013.

MÉSZÁROS, István. A montanha que devemos conquistar: reflexões acerca do estado. São Paulo: Boitempo, 2015.

MÉSZÁROS, István. A revolta dos intelectuais na Hungria: dos debates sobre Lukács e Tibor Déry ao Círculo Petöfi. São Paulo: Boitempo, 2018.

MÉSZÁROS, István. Para além do Leviatã. São Paulo: Boitempo, 2021.

PAULO NETTO, José. Apresentação. In: Mészáros, István. O conceito de dialética em Lukács. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 9–25.

References

| ↑1 | O Tratado de Trianon foi assinado em 4 de junho de 1920, no Palácio Petit Trianon, em Versalhes, França. Destinava-se a regular a situação do novo Estado húngaro que substituiu o Reino da Hungria, parte do antigo Império Austro-Húngaro, após a Primeira Guerra. As partes ao tratado eram as potências vitoriosas, seus aliados e o lado perdedor. As potências vitoriosas incluíam os EUA, o Reino Unido, a França e a Itália; e seus aliados, Romênia, Iugoslávia e Tchecoslováquia. O lado perdedor estava representado pela Hungria. O acordo declarava dissolvida a Monarquia Austro-Húngara. A nova República da Áustria, que incluía a maior parte dos territórios de língua alemã do antigo Império Austríaco, reconheceu a independência da Hungria, da Checoslováquia, da Polônia e do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Especificamente a Hungria perdeu dois terços de seu território, que passou de 325 000 km² a apenas 93 000 km² após a assinatura do tratado, e quase dois terços de sua população, de 19 para 7 milhões de habitantes. Além de perder o acesso ao mar que possuía através da Croácia. |

|---|---|

| ↑2 | Mihály Vörösmarty foi poeta e dramaturgo, ajudou a tornar a literatura da Hungria verdadeiramente húngara durante a era das reformas sociais (1825-1849). Ao livrar a literatura húngara da avassaladora influência clássica e alemã, ele a tornou nacional não apenas na língua, mas também no espírito. |

| ↑3 | Szatira és valóság. Budapeste, Szépirodalmi Kiadó. |

| ↑4 | La rivolta degli intellettuali in Ungheria: dai dibattiti su Lukács e su Tibor Déry al Circolo Petöfi. |

| ↑5 | Attila József e l’arte moderna. Lerici Editori. |

| ↑6 | PAULO NETTO, José. Apresentação. In: MÉSZÁROS, István. O conceito de dialética em Lukács. São Paulo: Boitempo, 2013, p.12-13. |

| ↑7 | Marx’s Theory of Alienation. Londres, Merlin. |

| ↑8 | The Necessity of social control. Londres, Merlin. |

| ↑9 | Londres, Routledge & Kegan Paul. |

| ↑10 | Lukács’ Concept of dialetic. Londres, Merlin. |

| ↑11 | Londres, Merlin. |

| ↑12 | The work os Sarte: search of freedom and the challenge of history. Brighton, Harvester Wheatsheaf. |

| ↑13 | Philosophy, ideology and social sicence. Brighton, Harvester Wheatsheaf. |

| ↑14 | The Power of ideology. Brighton, Harvester Wheatsheaf. |

| ↑15 | Beyond Capital: towards a theory of transition. Londres, Merlin. |

| ↑16 | Socialism or Barbarism: Alternative to Capital’s Social Order: From the American Century to the Crossroads. Nova York, Monthly Review. |

| ↑17 | Social Structure and Forms of Consciousness, Volume I: The Social Determination of Method. Nova York, Monthly Review. |

| ↑18 | Historical Actuality of the Socialist Offensive: Alternative to Parliamentarism. Londres, Bookmark. |

| ↑19 | Social Structure and Forms of Consciousness, Volume II: The Dialectic of Structure and History. Nova York, Monthly Review. |